| 鹿児島市電(1) |

|

| Kagoshima/ Japan |

| 撮影:1968~1985, 制作: 2025/8 |

| 鹿児島市電は本邦最南端を走る路面電車です。1912(T元)年、鹿児島電気軌道の手によって武之橋~谷山が開業しました。2年後の1914(T3)年には、武之橋~鹿児島駅前が延長されています。市営になったのは、1928(S3)年7月です。最盛期には全長19.4kmの路線網を有していましたが、1985年に一部路線の廃止があり、現在は13.1kmになっています。 |

|

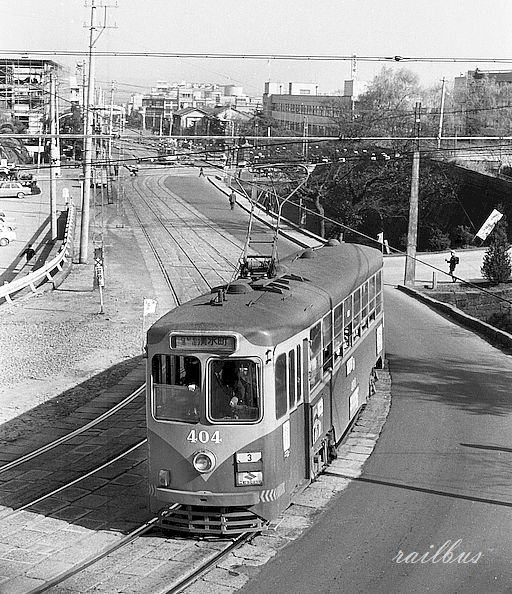

(1968/3/23, 西鹿児島駅前)

|

最盛期の市電路線図です。6つの路線名がありました。 第一期線:鹿児島駅前~武之橋 谷山線:武之橋~谷山 第二期線:高見馬場~西鹿児島駅前 唐湊(とそ)線:西鹿児島駅前~郡元 上町(かんまち)線:市役所前~清水町 伊敷線:加治屋町~伊敷町 1985/9/30限りで上町線と伊敷線が廃止されて、現在に至っています。 |

|

|

||

| 初めて鹿児島を訪問したときの写真です。西鹿児島駅前の1つ南、都通の電停で、頻繁にやってくる車両を眺めていました。屋根に乗っている大きな菱形パンタグラフを見ると、はるばる鹿児島へ来たという感じがしました。 系統板が入っていませんが、これは[3]系統です。上町線の終点清水町を出発して、高見馬場から右回りで環状線に入り、清水町へ戻ります。 (1968/3/23) |

||

|

| 都通の南行き電停に停車中の[4]系統です。この系統は前掲とは逆の左回り環状線で、起終点は清水町です。 |

|

| 上掲と同じ場所で撮影した306号、谷山行きです。側面の系統版には、[8]伊敷町~西駅前~郡元~谷山と書かれています。車両は元王子電軌(東京都電)から譲渡された1924(T13)年製の木造車を、交通局で半鋼製に改造したものです。車輪が大きい高床式で、集電装置はビューゲルが使われていました。 (1968/3/22, 都通) |

|

| 市役所前の交差点のすぐ北側で、上町(かんまち)線を撮影しました。背景の有満(ありみつ)武道具店は建て替えられていますが、今もこの地で営業中です。 車両の204号は元大阪市電の901形で、1964(S39)年に導入されました。妻面を絞る改造が為されているため、流線型だった面影はありませんが、側面幅広の中扉が大阪市電時代を彷彿とさせます。尚、冒頭の写真211号は元大阪市電の801形です。 (1968/3/22, 市役所前~大学病院前) |

|

| 元王子電軌の402号です。1925(T14)年製の木造車を、1955(S30)年に半鋼製化しました。側面中央部が覆われているのは、タネ車に中央扉が有った名残です。元王子電軌の306号と比較すると、近代的な姿に変身しています。 (1968/3/22, 大学病院前) |

|

| 上掲と同じ場所で撮影した、600形のトップナンバー601号です。1959(S34)年に造られた交通局オリジナルの全金属製新車です。600形はその後1962年(S37)年にかけて増備され、総勢16両の大所帯となりました。永らく鹿児島を代表する形式であり、60年以上経過した現在でも9両が残っています。 |

|

鶴丸(鹿児島)城のお堀横を走る清水町行きです。このカーブを曲がった左側が専用軌道になっています。 400形は他の形式と異なり2枚窓の妻面が特徴で、均整の取れたスタイルをしています。 (1968/3/22, 大学病院前~岩崎谷) |

|

|

上掲地点を見下ろす丘に、「薩摩義士の碑」が建っています。徳川幕府の命により、薩摩藩は木曽・長良・揖斐三川の改修工事にあたりました。歴史に残る宝暦の治水です。その時の殉難者を祀っていますので、尾張の住民として感謝の意を捧げました。 |

|

| 2枚前の写真の続きです。カーブ地点から北方向を見ています。この場所で循環線の行き先表示は、鴨池になっています。遠くに見えるのが岩崎谷の電停です。右側には広大な大学病院の敷地が広がっています。1974年に大学病院が移転した時に、電停名は私学校跡になりました。上町線は1985年に廃止され、この区間は道路に転用されています。新しいバス停名は、なんと「薩摩義士碑前」です。 (1968/3/22, 大学病院前~岩崎谷) |

|

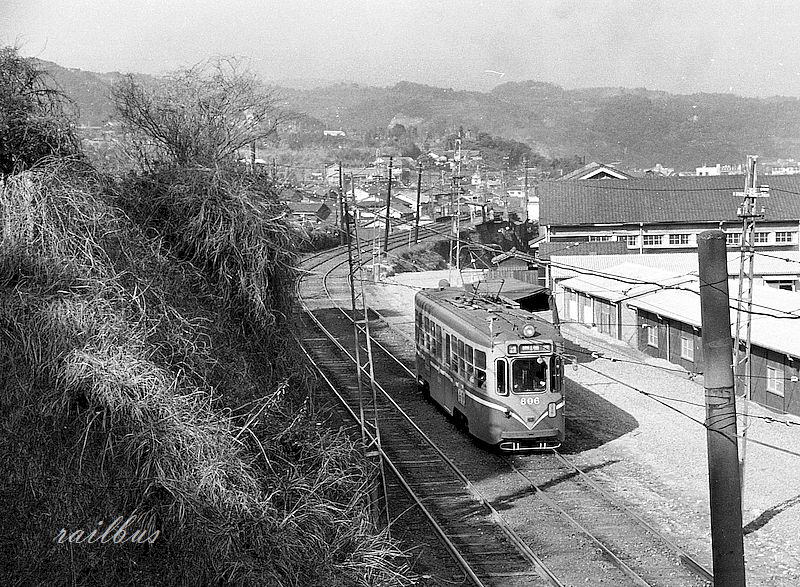

| 上掲の北側、岩崎谷の電停です。国鉄線がガードの下を走っています。ここから先の写真は2回目の訪問、1979年に撮影しました。上町線を走っていた[3],

[4]の循環線はなくなり、[2]番が清水町~西鹿児島駅前~郡元の折り返し系統に設定されていました。方向幕の行き先が郡元になっています。 (1979/8/3) |

|

| 同じく岩崎台です。車両は800形の815号、元大阪市電の2601形です。1960年代にワンマン化を推進するにあたり、合計32両を譲り受けました。 (1979/8/3) |

|

| 交通局車庫を訪問しました。現在は神田に移転していますが、当時は武之橋の南側にありました。 (1979/8/3) |

|

| 車庫の構内風景です。主力形式の600形が休んでいます。600形のうち605号以降は空気バネの台車を履いています。乗り心地の良さも長寿の秘訣の一因かと思われます。 (1979/8/3) |

|

| こちらは500形の501号です。1955(S30)年に登場した鹿児島市電初の新製ボギー車です。当初は両端が2枚窓でしたが、ワンマン化改造の時に600形と同様の3枚窓に改造されています。車体の中央にパンタが載っているのも特徴の一つです。 (1979/8/3) |

|

| 600形の並びです。上掲の500形とは側面窓の配置とパンタの位置が異なります。 (1979/8/3) |

|

| 敷地の端には、車両を入れ替えるトラバーサがありました。手前に見えるのがその線路です。 461号は400形の413号を車体更新する際に、機器のみ流用して600形の車体を新製したという曰く付きの車両です。400+600と言う意味が込められた珍形式で、462号と2両のみ存在しました。1960(S35)年、交通局工場で造られましたので、その技術力の高さには驚嘆します。 (1979/8/3) |

|

| 交通局の塀越しに撮影した連接車の701A+B号です。元大阪市電3001形を2両つなぎ合わせて製作しました。中央部の連接台車は新造です。全長24.7m、定員は130人、1960年にナニワ工機で造られました。 (1968/3/25) |

|

| 時代が下がり、フィルムはカラーになりました。甲突川に掛かる高見橋を渡る800形です。冷房化前の姿ですので、前面の両脇窓を開けて風を入れています。この区間は早くからセンターポール方式で架線を吊っており、支柱の上に豪華な照明灯が付いています。 (1985/9/26, 高見橋) |

|

| 上掲と同じ場所です。左手の銅像は、大久保利通公です。「爲政清明」の碑文もあります。撮影時は大阪市から譲渡された800形が主力形式でした。 隣の南国交通バスは、1974年製いすゞBU20KPです。銀色の車体が南国を印象づけています。 (1985/9/26) 「鹿児島市電(2)」へ続きます。 「津島軽便堂写真館」様にも、鹿児島市電の貴重な写真が収録されています。ぜひお立ち寄り下さい。 |

Copyright © 2014 railbus' photo album All Rights Reserved.

写真及び文章の著作権はrailbusに帰属します。無断転載を禁じます。